|

Home

Suche

auf Syfo

/Search Syfo Pages

Other Languages/

Otras Lenguas

Kontakt

Impressum

| |

Will Firth

Esperanto und Anarchismus

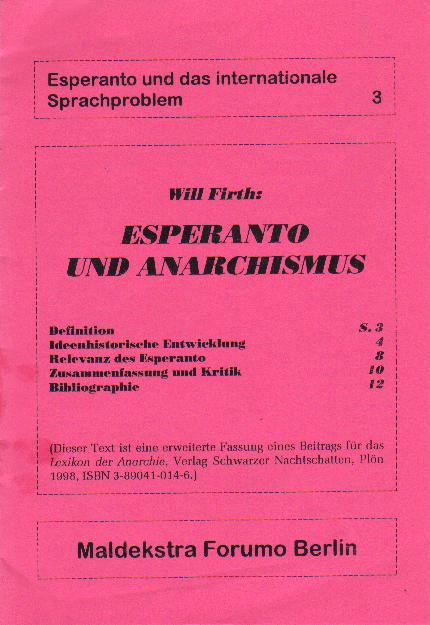

[Dieser

Text ist eine erweiterte Fassung eines von Will Firth verfassten Beitrags für

das Lexikon der Anarchie, Verlag Schwarzer Nachtschatten, Plön 1998, ISBN

3-89041-014-6. Er ist auch 1999 bei Maldekstra Forumo Berlino als Broschüre in

der Serie "Esperanto und das internationale Sprachproblem" erschienen.] [Dieser

Text ist eine erweiterte Fassung eines von Will Firth verfassten Beitrags für

das Lexikon der Anarchie, Verlag Schwarzer Nachtschatten, Plön 1998, ISBN

3-89041-014-6. Er ist auch 1999 bei Maldekstra Forumo Berlino als Broschüre in

der Serie "Esperanto und das internationale Sprachproblem" erschienen.]

Definition

Die internationale Sprache Esperanto ist eine Plansprache, die von vornherein

für die internationale Verständigung geschaffen wurde. Unter den etwa 1000

bekannten Plansprachenentwürfen hat sich Esperanto als einzige in der über

100-jährigen Praxis bewährt.

Im Juli 1887 veröffentlichte der junge jüdische Augenarzt Lazarus Ludwig

ZAMENHOF (1859-1917) unter dem Pseudonym "Dr. Esperanto" in Warschau unter den

Augen der mißtrauischen zaristischen Zensur sein erstes Lehr- und Übungsbuch der

Internacia Lingvo in russischer Sprache, dem noch im gleichen Jahr Ausgaben in

polnischer, französischer und deutscher Sprache folgten. In der "Internationalen

Sprache" von Zamenhof bedeutet Esperanto "ein Hoffender" und Zamenhof hoffte,

mit der Schaffung der internationalen Sprache zur Völkerverständigung und zum

Weltfrieden beizutragen. Das Wort Esperanto wurde bald zur Bezeichnung dieser

Sprache.

Dank seiner Regelmäßigkeit und Flexibilitat ist Esperanto relativ leicht zu

lernen. Die Schrift ist phonemisch, d. h. es gibt ein Eins-zu-eins-Verhältnis

von Schrift und Aussprache. Die Rechtschreibung ist regelmäßig. Die Grammatik

ist nahezu ausnahmefrei; vielseitig verwendbare Vor- und Nachsilben tragen zur

hohen Genauigkeit und Ausdruckskraft der Sprache bei. Der Wortschatz beruht zum

größten Teil auf lateinischen und germanischen Wortstämmen, die in vielen

Sprachen weit verbreitet sind. Der übliche Eindruck, wenn man Esperanto hört,

ist, daß es wie Italienisch oder Spanisch klingt. Die europäische Herkunft der

Wörter macht zwar Esperanto etwa für Chinesen schwieriger als für Deutsche,

jedoch finden Chinesen Esperanto ziemlich leicht, jedenfalls viel leichter als

Englisch. Dies liegt am ausgedehnten Gebrauch von Zusammensetzungen und

Ableitungen, deren Sinn leicht erschließbar ist, weil die Wortteile an den

unveränderten Stamm angehängt werden. Dieser "agglutinierende" Charakter ist

auch prägende Eigenschaft etwa der Turksprachen. Das Deutsche gehört dagegen zu

den flektierenden Sprachen, bei denen der Stamm nicht unveränderlich ist (Haus –

Häuser; schreiben – schrieb).

Heute hat die lose Esperanto-Sprachgemeinschaft bis zu einer Million Sprecher.

Es gibt Zehntausende von Büchern in Esperanto (größtenteils Originalliteratur)

und es erscheinen regelmäßig mehrere hundert überwiegend kleinere Zeitschriften,

viele davon weltweit verbreitet. Es vergeht kaum ein Tag ohne internationale

Zusammenkünfte wie Tagungen von Fachverbänden, Konferenzen, Jugendbegegnungen,

Seminare, Ferienwochen und regionale Treffen in allen Teilen der Welt. Außerdem

senden mehrere Rundfunkstationen Programme in Esperanto, teilweise sogar

täglich. Esperanto wird gelegentlich alltägliche "Familiensprache" bei Paaren

unterschiedlicher Herkunft, und deren Kinder sprechen es (neben der jeweiligen

Landessprache und manchmal einer anderen Sprache) als Muttersprache. Esperanto

entwickelt sich fort und paßt sich den wechselnden Bedürfnissen seiner

Sprechergemeinschaft an – wie jede andere lebende Sprache auch – durch

lexikalische Entlehnung und Begriffsbildung aus den bereits vorhandenen

sprachlichen Mitteln, ohne seine relative Einfachheit zu verlieren. Denn

begriffliche Differenziertheit und Ausdrucksfähigkeit einer Sprache hängen nicht

von ihrer Entstehungsgeschichte oder von immanenten Faktoren der Sprache ab,

sondern entstehen ausschließlich aus den Kommunikationsbedürfnissen ihrer

Sprechergemeinschaft.

Die Begriffe "Hilfssprache" bzw. "Kunstsprache" werden oft in Bezug auf

Esperanto verwendet. Bei Menschen, die den tatsächlichen Umfang der praktischen

Anwendung von Esperanto nicht kennen, erwecken diese Begriffe manchmal die

irrige Vorstellung einer primitiven, ausdrucksarmen Sprache, deren Gesamtbestand

von der intellektuellen Leistungskraft ihres "Schöpfers" bestimmt ist und

womöglich gar zwischen zwei Buchdeckel paßt. Den meisten Esperanto-Sprechern war

seit jeher bewußt, daß eine für alle kommunikativen Bedürfnisse des menschlichen

Daseins taugliche Sprache nur in einem kollektiven Prozeß entstehen kann.

Esperanto ist ebensowenig "aus dem Nichts" entstanden wie z. B. Haiti-Kreolisch.

Eine Sprache tritt dann auf, wenn sie einem Bedürfnis entspricht.

Ideenhistorische Entwicklung

1. Allgemein

Zusammen mit Esperanto als Verständigungssprache propagierte Zamenhof einen

quasi-religiösen "Homaranismus" [etwa: Menschen- und Menschheitsliebe] des

Esperanto. Diese recht diffuse Idee basiert auf liberal-humanistischem

Gedankengut, z. B. auf der Vorstellung, daß die ganze Menschheit "eine Familie"

ist, die wieder den Weg zu sich finden müßte; oder der Vorstellung, daß alle

"Weltreligionen" einen gemeinsamen Ursprung haben und miteinander in Einklang

gebracht werden könnten. Diese Idee wird von manchen Esperanto-Sprechern als

interessant empfunden und verschieden ausgelegt, doch viele Esperanto-Sprecher

dürften wiederum mit der "Menschenliebe" zamenhofscher Art nicht viel anfangen

können.

Nach der Veröffentlichung des Projektes 1887 in Warschau verbreitete sich

Esperanto sehr rasch, zunächst vor allem im russischen Raum. Eines der ersten

literarischen Werke in der neuen Sprache (neben Zamenhofs eigener reger

literarischer und übersetzerischer Tätigkeit) war En la tombo [Im Grab] von

Nikolaj Borowko, geschrieben 1892, die von der Qual eines lebendig Begrabenen

handelt. Der christliche Anarchist Lew Tolstoj sprach sich eindeutig für

Esperanto aus. Diese "russische Periode" endete 1895 abrupt, nachdem die einzige

Esperanto-Zeitschrift einen Artikel von Tolstoj veröffentlicht hatte, woraufhin

sie durch die zaristische Zensur verboten wurde. Es folgte dann eine

"französische Periode" mit dem ersten internationalen Esperanto-Kongreß 1905 in

Boulogne-sur-Mer (mit 688 Teilnehmern aus 20 Ländern). Dort tritt Zamenhof als

treibende Kraft der Bewegung offiziell zurück: über die Fortentwicklung der

Sprache soll fortan die Esperanto-Bewegung selbst entscheiden.

1905 gründete der Anarchist Paul Berthelot die heute noch erscheinende

Zeitschrift Esperanto. 1908 gründete Hector Hodler die Universala

Esperanto-Asocio [UEA, Esperanto-Weltbund], der bis heute die meisten

Esperanto-Organisationen der Welt bündelt. Der Sitz der UEA ist in Rotterdam.

Bis zum ersten Weltkrieg entwickelt Esperanto eine starke Anhängerschaft in

Frankreich. Von dort aus konnte es sich in die Welt ausbreiten, vor allem nach

Japan und China. In Prag entstand 1921 auf Anregung von Eugène Adam (Lanti) eine

Esperanto-sprachige Bewegung mit emanzipatorischer Zielsetzung und

nationenunabhängiger Struktur: die Sennacieca Asocio Tutmonda [SAT =

Nationenunabhängiger Weltbund], der erheblich dazu beigetragen hat, die

gesellschaftlich-kulturelle Basis der Sprache auszuweiten. Der Sitz der SAT ist

in Paris. (Siehe auch II. 2. "Esperanto und Anarchismus").

Eine erneute Blütezeit dauerte je nach den Bedingungen in den verschiedenen

Ländern 10 bis 15 Jahre: so gab es auch eine "ungarische Phase", die Budapest

einige Jahre lang zur "kulturellen Hauptstadt des Esperanto" [1] werden ließ.

Aber das Heraufkommen totalitärer und kriegerischer Regimes, das zum Zweiten

Weltkrieg und anschließend zum kalten Krieg führte, stoppte diesen Neuaufschwung

für mehrere Jahrzehnte. Insbesondere nach dem Krieg lief der Expansionismus der

anglo-amerikanischen Sprache und Kultur auf Hochtouren, mit dem Ergebnis, daß

Esperanto weniger beachtet wurde.

Zum ersten Mal 1954, dann erneut 1985, erkannte die UNESCO-Vollversammlung den

Wert des Esperanto für den internationalen intellektuellen Austausch an. Im

September 1993 nahm der Weltkongreß der Schriftstellervereinigung PEN das

Esperanto-PEN-Zentrum (der Esperanto-sprachigen Schriftsteller) als

Mitgliedsverband auf und erkannte Esperanto somit als Literatursprache an.

Die weltweite Verbreitung des Esperanto ist ungleichmäßig: trotz Fortschritten

in den letzten Jahren ist es in vielen Ländern Afrikas und Asiens kaum

vertreten. Die Esperanto-Sprecher wohnen mehrheitlich in Europa. Ob diese

Tatsache Esperanto "eurozentrisch" macht, wird in der Esperanto-Bewegung relativ

häufig diskutiert, doch der wahre internationale Charakter des Esperanto läßt es

nicht als rein europäisch beurteilen. Die Entwicklung in einzelnen Ländern

(China, Iran, Togo, ehem. Zaire) ist zeitweise phänomenal gewesen, wobei andere

Länder allerdings weiterhin gar keine organisierte Esperanto-Bewegung aufweisen

können.

Eine besonders aktive Rolle in der Esperanto-Bewegung spielt die

UEA-Jugendorganisation TEJO. Ebenso wie der Esperanto-Weltbund UEA organisiert

sie jährliche Kongresse und zahlreiche andere Treffen (besonders zu erwähnen die

von der Deutschen Esperanto-Jugend ausgerichteten "Internationalen Seminare" zum

Jahreswechsel).

Eine der Entwicklungstendenzen im Esperanto heute ist der "raŭmismo" (genannt

nach der finnischen Stadt Rauma, wo 1980 ein TEJO-Kongreß abgehalten wurde). Der

"raŭmismo" sieht die Esperanto-Sprecher als eine Art "Volk in der Diaspora" und

ist bestrebt, durch Esperanto kulturelle Werte (z. B. Literatur) zu schaffen. Er

nimmt Abschied von dem "radikalen" Bestreben einer weltweiten Durchsetzung des

Esperanto als universaler Zweitsprache und betrachtet es statt dessen als eine

Sprache unter vielen, der man sich nach Bedarf und ohne weltanschaulichen

Ehrgeiz bedienen kann.

Die Entwicklung des Esperanto verfolgt ein Gremium, die sog. Akademie des

Esperanto. Die Aufgabe der Akademie ist es, für die Weiterentwicklung der

Sprache im Einklang mit dem Fundamento, der von Zamenhof erarbeiteten Grundlage,

zu sorgen. Die Beschlüsse der Akademie haben keinen bindenden Charakter, sondern

sind eher Richtlinien, die die Kraft einer wohlüberlegten Empfehlung besitzen.

Tatsächlich hinkt die Akademie oft den Entwicklungen in Esperanto hinterher oder

kann in manchen Punkten wegen interner Meinungsunterschiede keine einhellige

Empfehlung geben.

Manchmal wird der Einwand vorgebracht, Esperanto sei sexistisch, weil – so

lautet eine oberflächliche Analyse – alle weiblichen Formen von den männlichen

abgeleitet werden. Auf den ersten Blick ist etwas Wahres daran, denn bei

Personenbezeichnungen in Esperanto kann eine weibliche Form tatsächlich immer

durch das Anfügen von -in- von der Grundform gebildet werden, z. B.

laborist-in-o = Arbeiterin. Doch ein fundamentaler Unterschied zur deutschen

Sprache ist, daß Esperanto kein grammatisches Geschlecht kennt. Alle Wörter ohne

natürliches Geschlecht (z.B. Stuhl, Wand, Auto) haben damit auch kein

grammatisches. Obwohl das Grundgerüst der Sprache nicht-sexistisch ist, bleibt

doch anzumerken, daß der tatsächliche Sprachgebrauch von Esperanto in einer

patriarchalen Gesellschaft durchaus sexistisch ausfällt. So werden bestehende

Möglichkeiten für die männliche Personenbezeichnungen selten gebraucht, da die

Grundform meist als männlich angesehen wird; somit liegt der (im Grunde genommen

falsche aber praktisch richtige) Kritikpunkt nahe, daß alle weiblichen Formen

von den (scheinbar) männlichen abgeleitet werden. Um den sprachlichen Sexismus

abzubauen, gilt es sowohl in Esperanto als auch im Deutschen bewußter mit der

Sprache umzugehen!

2. Esperanto und Anarchismus

Anarchisten waren mit unter den Pionieren in der Verbreitung von Esperanto. 1905

wurde in Stockholm die erste anarchistische Esperanto-Gruppe gegründet. Es

folgten viele andere: in Bulgarien, China und anderen Ländern. Anarchisten und

Anarchosyndikalisten, die vor dem ersten Weltkrieg die zahlenmäßig größte Gruppe

unter den proletarischen Esperantisten waren, bildeten 1906 den internationalen

Verband Paco-Libereco [Frieden-Freiheit], der die Internacia Socia Revuo

herausbrachte. Paco-Libereco vereinigte sich 1910 mit einem anderen

fortschrittlichen Verband, Esperantista Laboristaro. Die gemeinsame Organisation

hieß Liberiga Stelo [Stern der Befreiung]. Bis 1914 brachte diese Organisation

eine Menge revolutionärer Literatur auf Esperanto heraus, darunter auch

anarchistische. So konnte sich in den Jahren vor dem ersten Weltkrieg z.B. ein

reger Briefwechsel zwischen europäischen und japanischen Anarchisten entwickeln.

1907 faßte der internationale anarchistische Kongreß von Amsterdam einen

Beschluß zur Sache einer internationalen Sprache, und es kam in den folgenden

Jahren zu ähnlichen Kongreßbeschlüssen. Esperantisten, die an diesen Kongressen

teilnahmen, befaßten sich besonders mit internationalen Beziehungen der

Anarchisten. In Deutschland fand Esperanto vor allem in den Jahren zwischen 1920

und 1933 in der Arbeiterbewegung breite Anwendung. Im August 1932 hatte der

deutsche Arbeiter Esperanto-Bund 4.000 Mitglieder – nicht umsonst wurde

Esperanto liebevoll auch das "Arbeiterlatein" genannt. Die

Arbeiter-Esperanto-Bewegung entwickelte einen vielseitigen internationalen

Austausch: "Die Arbeiter-Esperantisten gehörten meist auch den damaligen

partei-, kultur- und sozialpolitischen Bewegungen an. Sie sahen es als ihre

Aufgabe an, im Sinne der entsprechenden Verbände im internationalen Rahmen, die

internationale Sprache Esperanto nutzbar werden zu lassen (...). Bei den

Arbeiter-Olympiaden hatte Esperanto eine wichtige Funktion als

Verständigungsmittel verschiedensprachiger Völker. Darüber hinaus stand

Esperanto im Dienste der Kulturvereinigungen aller politischen und

gewerkschaftlichen Richtungen der Arbeiterbewegung, wie z. B. Arbeiter-Turn- und

Sportbund, Arbeiter-Samariter-Bund (...) u.v.a.m.". Illustrierte Geschichte der

Arbeiter-Esperanto-Bewegung, S.66.

Im August 1921 trafen sich in Prag 79 Arbeiter aus 15 Ländern. Sie gründeten die

bereits erwähnte SAT, eine auch heute aktive Organisation antinationalistischer

Linke. Ihren Höhepunkt erreichte die SAT in den Jahren 1929-30. Damals hatte sie

6.524 Mitglieder in 42 Ländern, 1997 waren es weniger als 1.500 Mitglieder. Die

Gründung der SAT und deren anfangs konsequente Abschottung gegenüber der

bürgerlichen Esperanto-Bewegung war Ergebnis der allgemeinen politischen

Entwicklung jener Zeit, die auch durch den damals doktrinär gehandhabten

politischen Neutralismus der bürgerlichen Esperanto-Bewegung begünstigt wurde.

Im März 1925 begrüßte eine "Berliner Gruppe anarcho-syndikalistischer

Esperantisten" den in Amsterdam stattfindenden II. Kongreß der Internationalen

Arbeiter-Assoziation (IAA). Sie sprach davon, daß Esperanto in den Reihen der

deutschen IAA-Sektion FAUD "schon derart Fuß gefaßt hat, daß sie jetzt eine

Weltorganisation von Esperantisten auf freiheitlich-antiautoritärer Grundlage

gebildet hat". Das ist vermutlich eine Anspielung auf die T.L.E.S. [etwa:

Weltweite Liga Staatenunabhängiger Esperantisten], die in den 20er Jahren

gegründet wurde, da die SAT anfangs stark kommunistisch beeinflußt war.

Anscheinend ging die T.L.E.S. später in der SAT auf.

Besonders stark war die Arbeiter-Esperanto-Bewegung in Deutschland und der

UdSSR. Unter anderen wurde 1923 in der sowjetischen Ukraine die

"Wissenschaftliche Anarchistische Bibliothek der Internationalen Sprache" (I.S.A.B.)

gegründet, die Kropotkins Ethik, Borowojs Anarchismus und andere Werke für eine

internationale Leserschaft auf Esperanto herausgab. Anarchistische Esperantisten

entfalteten ihre Aktivitäten in dieser Zeit nicht zuletzt im fernen Osten, in

China und Japan. In diesen Ländern wurde Esperanto unter Anarchisten sehr bald

eine populäre Angelegenheit. Einige meist zweisprachige Zeitschriften wurden

herausgegeben. So gab ab 1913 in China Liu Shifu (Spitzname: Sifo) die Zeitung

La Voæo de l' Popolo [Die Stimme des Volkes] heraus. Diese war die erste

anarchistische Zeitschrift in China überhaupt. Anfangs stammten die

Informationen ihres chinesischsprachigen Teils überwiegend aus der oben

erwähnten Internacia Socia Revuo. Liu Shifu starb bereits 1915. Auch unter den

ersten japanischen Esperantisten waren viele Anarchisten und Sozialisten. Diese

waren wiederholt Verfolgungen ausgesetzt. So stellte 1931 die Zeitschrift La

Anarkiisto ihr Erscheinen ein, als seine Redaktion ins Gefängnis kam. Die

anarchistischen Esperantisten erfuhren eine bedeutende Schwächung, als bei der

Verfolgung der sowjetischen Esperantisten 1937 (siehe II. 3. Repressalien) auch

viele anarchistische Esperantisten ermordet oder ins Lager verbannt wurden.

Esperanto spielte eine bescheidene Rolle in den Internationalen Brigaden während

des Spanischen Bürgerkriegs (1936-39). Von 1936-1939 erschien in Barcelona ein

durch I.L.E.S. (Ibera Ligo de Esperantistaj Anarkiistoj) herausgegebenes

wöchentliches Informationsbulletin der CNT/FAI. Auch der Rundfunksender der CNT/FAI

brachte Esperanto-Sendungen.

Nach dem zweiten Weltkrieg war die Pariser Gruppe die erste, die die

organisierte Arbeit aufnahm. Ab 1946 brachte sie die Zeitschrift Senþtatano

heraus. Auch Jahre später gab es eine aktive anarchistische Gruppe in Paris.

1981 kam es auf ihre Initiative hin zur Gründung von Radio Esperanto, das heute

noch wöchentlich eine Stunde auf der Frequenz von Radio Libertaire sendet. Die

meisten libertären und anarchistischen Esperantisten haben sich in der Folgezeit

in der SAT organisiert. Deren anarchistische Mitglieder bilden dort eine autonom

handelnde sog. "Fraktion". Diese begann 1969 das Liberecana Bulteno

herauszugeben, das heute Liberecana Ligilo heißt.

3. Repressalien

In der Geschichte des Esperanto kam es neben Behinderungen und Verunglimpfungen

auch zu Verboten und Verfolgungen. Esperanto wurde von verschiedenen Regimen als

"gefährliche Sprache" angesehen (ein sehr zu empfehlendes Werk mit eben diesem

Titel befindet sich unter den Literaturhinweisen): Schon 1895 wurde die Einfuhr

der Zeitschrift La Esperantisto ins zaristische Rußland verboten; 1922 wurde der

Esperanto-Unterricht an französischen Schulen verboten; 1935 wurde in

Deutschland der Esperanto-Unterricht (fakultativ an den sog. "freien Schulen")

verboten; 1936 wurde Esperanto in Deutschland und Portugal verboten; ab Mitte

der 30er Jahre kamen Veröffentlichungen der SAT, sowie auch anarchististische

Schriften, nicht mehr in die UdSSR hinein. Im Zuge der zunehmenden

stalinistischen Repression wurden die Aktivitäten der einst starken sowjetischen

Esperanto-Bewegung zunehmend eingeschränkt. In einer schnell durchgezogenen

Aktion wurden 1937 viele der aktivsten Esperanisten verhaftet und entweder

erschossen oder ins Straflager geschickt. Esperanto war von nun an als "Produkt

bürgerlichen Internationalismus und Kosmopolitismus" verfemt und streng

verboten; ab 1938 wurde in allen von Deutschland besetzten und "heimgeholten"

Gebieten Esperanto verboten.

Durch diese Verbote und Verfolgungen wurde die Esperanto-Bewegung und damit die

Verbreitung und Entwicklung der internationalen Sprache erheblich behindert und

gehemmt. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg ging ein Neuanfang 1945 nicht glatt

vonstatten. Unter stalinschem Einfluß wurden 1949 die Esperanto-Gruppen in der

DDR verboten, 1950 folgte das Verbot in Ungarn und 1952 in der Tschechoslowakei.

Nach Stalins Tod kam es 1955 zur langsamen Wiederbelebung der Esperanto-Bewegung

in Polen, Bulgarien, Ungarn, der Tschechoslowakei und der Sowjetunion, 1965 auch

in der DDR, wo sich die Esperanto-Bewegung innerhalb des Kulturbundes

organisieren konnte.

Relevanz des Esperanto

1. Relevanz innerhalb des libertären Spektrums

Esperanto müßte für das libertäre Spektrum wichtig sein, denn im Gegensatz etwa

zu Staaten und großen Konzernen, können basisdemokratische Gruppen und soziale

Bewegungen keine Übersetzer- und Dolmetscherstäbe unterhalten – sie müssen in

aller Regel ohne Sprachdienst auskommen. Es ist auch viel sinnvoller, das knappe

Geld für inhaltliche Projekte zu verwenden. (Diese Erkenntnis führt häufig dazu,

daß gar keine kontinuierliche internationale Zusammenarbeit gepflegt wird.) Die

Machtverhältnisse bei gedolmetschter Quasi-Kommunikation erweisen sich aus

anarchistischer Sicht auch als sehr problematisch. Hinzu kommt, daß

bildungsmäßig weniger begünstigte Mitglieder basisdemokratischer Gruppen fast

gänzlich von der internationalen Ebene der Arbeit ausgeschlossen sind, da sie

meist keine ausreichende Fremdsprachenkenntnisse haben. Insgesamt stellt sich

für Inter- bzw. Antinationalisten die durchaus praktische Frage, wie ein

ungehindertes Miteinander zwischen Menschen unterschiedlicher Sprachen, das

sonst kaum gewährleistet ist, gefördert werden kann.

Für diesen Austausch hätte Esperanto gerade Anarchisten viel zu bieten. Tatsache

ist aber, daß Anarchisten sich Esperanto wohl kaum intensiver als andere

Bewegungen oder Bevölkerungsgruppen annehmen. Es gibt eine libertäre Fraktion

innerhalb der SAT, die vierteljährlich das Bulletin Liberecana Ligilo [etwa: "Libertäre

Vernetzung"] herausgibt. Durch die Veröffentlichung von Übertragungen aus

unterschiedlichen Sprachen und verschiedenen libertären Strömungen können die

jeweiligen Ideen ein kleines aber vielfältiges internationalistisches Publikum

erreichen.

In bezug auf die internationalen Verständigungsbarrieren beklagte sich ein in

Deutschland lebender Anarchist: "Mehr oder weniger isoliert voneinander arbeiten

und kämpfen (wir), ohne (uns) über Siege und Niederlagen auszutauschen,

gegenseitig zu stützen und zu ermutigen. Ein wichtiger Bestandteil unserer

Arbeit sollte sein, den überregionalen Kontakt zu Menschen mit ähnlichen Ideen

und Zielen zu intensivieren, um wirksames solidarisches Handeln zu ermöglichen."

(Graswurzelrevolution Nr. 183, S. 13). Die Beobachtung trifft den Kern der

Sache: unsere Versuche, im internationalen Maßstab Solidarität zu üben und uns

zu vernetzen, bleiben meist in sehr bescheidenen Rahmen. Eine der Hauptursachen

dafür ist das Problem der sprachlichen Verständigung.

Wer die internationale libertäre Presse liest, trifft relativ oft auf Klagen von

Gruppen, die mit der fremdsprachigen Korrespondenz nicht zurecht kommen,

internationale Treffen mit Dolmetschen nicht organisieren können usw. Zur Zeit

beruht die internationale Zusammenarbeit anarchistischer, autonomer und

basisgewerkschaftlicher Kräfte größtenteils auf der Nutzung zufällig vorhandener

Sprachkenntnisse. Das funktioniert so: jemand in der Gruppe kann Sprache X,

daher können Kontakte zu Leuten in bzw. aus der Region X aufgebaut werden. Diese

Art, Kontakte zu knüpfen, ist spontan und organisch. Doch hat die oberflächliche

"Pragmatik" dieses Zufallsprinzips die große Schwäche, daß Kontakte schnell

abreißen, wenn die sprachbewanderten "Schlüsselpersonen", aus welchen Gründen

auch immer, nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch in der Bundesrepublik werden

die relativ verbreiteten Englischkenntnisse den Ansprüchen der internationalen

Zusammenarbeit selten gerecht. Hier beruht eine Sprechfertigkeit im Englischen

meist auf langen Jahren schulischen Pflichtunterrichts, der im wesentlichen auf

der engen wirtschaftlichen und ideologischen Bindung der BRD zu den USA basiert.

Dies ist nicht in allen Teilen der Erde so. Englisch ist eben nicht "die"

internationale Sprache, sondern nur die verbreitetste Kolonial- bzw.

Hegemonialsprache.

Prozentual sind Anarchisten in der Esperanto-Bewegung, an Deutschland gemessen,

nicht stärker vertreten als in der übrigen Bevölkerung. Ihre Stellung in der

Esperanto-Bewegung als ganzer ist marginal. Gegenseitige Berührungsängste

zwischen Esperanto-sprechenden Anarchisten einerseits und

unpolitischen/"bürgerlichen" Esperanto-Sprechern andererseits erschweren den

Umgang. Der ausschließliche oder sehr weitgehende Gebrauch von Esperanto im

libertären/anarchistischen Spektrum zu einem Zeitpunkt, wo Esperanto außerhalb

von ihm so wenig verbreitet ist, wird nicht angestrebt. Esperanto könnte aber

als zusätzliche Kommunikationsmöglichkeit wirklich angenommen werden, wenn in

den Bewegungen das Verständnis für die Funktion von Sprachen und Sprachen-wahl

als Machtmittel von Staaten und wirtschaftlichen Interessen, sowie als soziales

Auslesekriterium ausreichend anwächst.

2. Gesamtgesellschaftliche Relevanz

Für die Zusammenarbeit und Vernetzung über die Sprachbarrieren hinweg wäre es

für verschiedenste Interessengruppen sehr nützlich, eine Verkehrssprache zu

haben, die leicht zu erlernen und politisch neutral wäre. Hier sind die "großen"

Sprachen wie Spanisch, Französisch, Englisch, Russisch und Chinesisch

unzulänglich. Mit Esperanto können direkte Kontakte vielseitig entstehen, ohne

daß man sich auf eine bestimmte Nationalsprache festlegt.

Es soll betont werden, daß Esperanto mehr als ein relativ einfaches

Kommunikationsmittel ist. Dadurch, daß es keinem "Volk" und keinem Staat

"gehört", und weil es nur wenige Esperanto-Muttersprachler gibt, kann niemand

Besitzansprüche auf Esperanto erheben. Dies bedeutet in der Praxis ein großes

Maß an kommunikativer Gleichberechtigung, die die reibungsvollen Dynamiken

zwischen "allwissenden" Muttersprachlern und mühgeplagten "Fremden" sprengt.

Esperanto erlaubt somit ein weitestgehend gleichberechtigtes Miteinander, das

viele Esperanto-Sprecher beflügelt. Falls dies nicht gleich nachvollziehbar ist,

hilft vielleicht ein Vergleich: von ähnlicher Beschaffenheit ist z. B. die

Euphorie derjenigen (meist gebildeten) Deutschen, die es einmal meistern, sich

einigermaßen selbstbewußt auf Englisch zu behaupten. Sie bekommen dadurch das

Gefühl, "mit der ganzen Welt reden zu können". Nun nimmt Esperanto dieses Gefühl

und die damit verbundenen konkreten Möglichkeiten einen Schritt weiter – es kann

so viele unterschiedliche Türen öffnen, als hätte man neben Englisch

gleichzeitig auch Spanisch, Russisch, Japanisch und manch eine andere Sprache

gelernt.

Zusammenfassung und Kritik

Wie bereits erwähnt, wird Esperanto oft als "künstliche Sprache" im Gegensatz zu

den als "natürlich" gedachten anderen Sprachen bezeichnet. Spätestens jedoch

seit dem historischen Siegeszug des Nationalstaatsprinzips ist der Unterschied

zwischen "künstlicher" und "natürlicher" Sprache kaum noch aufrechtzuerhalten.

Denn die Sprache eines jeden Nationalstaates unterliegt einem starken

Normierungsdrang. Sprachen wie Hochdeutsch oder -französisch werden bereits seit

Jahrhunderten durch Gesetze, Erlässe und das Einwirken der Massenmedien genormt

und geregelt. Schriftsteller, Erzähler und erfinderische Menschen aller sozialen

Schichten wirken bewußt auf die Sprache ein. Die Maßstäbe von "natürlich" und

"künstlich" werden verwischt. Und trotzdem hegen viele Menschen teilweise

völkische Vorurteile von der Urwüchsigkeit und Überlegenheit der eigenen Sprache

(oder auch anderer Nationalsprachen) über eine als "künstlich" empfundene und

automatisch als minderwertig einzustufende andere. Es ist daher kein Zufall, daß

"Esperanto" abwertend für ein bastardisiertes Sprachgemisch gehalten oder als

Metapher für eine nach unten hin nivellierende Bestrebung mißbraucht wird (vgl.

"Esperanto-Europa" [Helmut Kohl]). Es muß betont werden, daß sich Esperanto seit

1887 zu einem erheblichen Teil spontan entwickelt hat.

Eine interessante Analyse der unterschwelligen Ängste vor dem Esperanto liefert

Claude Piron in seiner Studie Psychologische Reaktionen gegenüber dem Esperanto:

"... Esperanto (tritt) als Störenfried in eine Welt, wo jedem Volk eine Sprache

zugeordnet ist und wo das Verständigungsmittel von den Vorfahren her als ein

Ganzes weitergegeben wird, an dem kein einzelner rühren darf. Esperanto zeigt,

daß eine Sprache nicht das Geschenk vergangener Jahrhunderte zu sein braucht,

sondern auch aus bloßer Konvention entstehen kann. Für Esperanto ist das

Kriterium der Korrektheit nicht die Übereinstimmung mit seiner Autorität,

sondern die kommunikative Wirksamkeit, und so verändert es die Art und Weise des

Kommunizierens: wo eine vertikale Achse war, dorthin setzt es nun eine

horizontale Achse. Damit rührt Esperanto an vieles, was in der Tiefe liegt und

was man für Gewöhnlich nicht gerne ans Licht holt. Was wird z. B. aus der

Rangordnung der Sprachen? Irisch, Niederländisch, Französisch und Englisch

befinden sich im Bewußtsein vieler (...) nicht auf derselben Ebene. Wenn nun

Verschiedensprachige, um sich untereinander zu verständigen, zu Esperanto

greifen, wird jene Sprachen-Rangordnung ihre Grundlage verlieren." (S. 11)

Dem Esperanto wird auch vorgeworfen, eurozentrisch zu sein. (Seltsamerweise

kompromitieren sich solche Kritiker oft, indem sie etwa auf Englisch oder

Spanisch als internationale Verständigungssprache setzen). Diese Kritik hat

einen wahren Kern: sprachwissenschaftlich gesehen ist Esperanto in vieler

Hinsicht von den indoeuropäischen Sprachen geprägt. Auch ging Esperanto von

Osteuropa aus und behält heute eine gewisse europäische Prägung durch die

Tatsache, daß die Esperanto-Sprecher weiterhin mehrheitlich in Europa leben.

Aber Esperanto hat verschiedene nicht-(indo)europäische Impulse im Laufe seiner

Entwicklung aufgenommen, wie verschiedene Angaben in diesem Beitrag belegen:

etwa die starke Verankerung in Japan und China, die "Ungarische Periode" [2]

seiner Entwicklung, oder die "agglutinierende" Wortbildungseigenschaft des

Esperanto, die für indoeuropäische Sprachen untypisch ist.

Viele, die Esperanto unterstützenswert finden, verzichten aus pragmatischen

Gründen darauf, Esperanto zu lernen. Sie nutzen ihre kostbare Freizeit statt

dessen für das Lernen einer "großen" und vermeintlich praktischeren Sprache.

Andere Esperanto-Sympathisanten werden wiederum von einer Ohnmacht angesichts

der Vormachtstellung des Englischen in der heutigen Welt davon abgehalten, sich

dem Erlernen und dem aktiven Gebrauch der Sprache zu widmen. Es gehörte immer

schon ein Stück Idealismus dazu, Esperanto zu lernen und zu pflegen.

Es gibt auch Desinformation bezüglich der Esperanto-Sprecher, von denen geglaubt

wird, sie hielten Esperanto für ein Allheilmittel gegen Konflikte und Kriege;

außerdem trifft man auf das von Publizisten manchmal ausgestreute Gerücht,

Esperanto sei tot. Spekulationen über die Zukunft des Esperanto sind müßig. Es

soll hervorgehoben werden, daß es Esperanto gibt, daß die Esperanto-Bewegung

zahlenmäßig stabil ist, und daß Esperanto rege (wenn auch im Weltmaßstab

begrenzte) Anwendung findet. Auch unter Anarchisten.

Bibliographie

1. Deutschsprachige Quellen, auf die sich der Beitrag stützt:

Blanke, Detlev, Internationale Plansprachen, eine Einführung, Berlin:

Akademie-Verlag, 1985, ISSN 0138-550 X, 408 Seiten (1997 im Buchhandel nicht

mehr erhältlich).

Illustrierte Geschichte der Arbeiter-Esperanto-Bewegung, Dortmund:

Fritz-Hüser-Institut, 1993, 115 Seiten.

Lins, Ulrich, Die gefährliche Sprache, Gerlingen: Bleicher Verlag, 1988. ISBN

3-88350-023-2, 328 Seiten, Preis: ca. 36,-- DM.

Piron, Claude, Psychologische Reaktionen gegenüber dem Esperanto, Wien: Verlag

Pro Esperanto, 1992. ISBN 3-85182-005-3, 20 Seiten, Preis ca. 4,-- DM.

2. Weitere wichtige Literatur zum Thema:

Benoît, Philippe, Sprachwandel bei einer Plansprache am Beispiel des Esperanto.

Konstanz: Hartung-Gorre, 1991, 362 Seiten.

Eco, Umberto, Die Suche nach der vollkommenen Sprache, aus dem Italienischen von

Burkhart Kroeber, München: Beck, 1994. ISBN 3-406-37888-9.

Haupenthal, Richard (Hg.), Plansprachen. Beiträge zur Interlinguistik,

Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 1976, ISBN 3-534-05462-8.

Janton, Pierre, Einführung in die Esperantologie, aus dem Französischen von

Günther Becker u. Maria Becker-Meisberger. Hildesheim: Georg Olms Verlag, 1993,

ISBN 3-487-06541-X. 2a, 106 Seiten, 17,80 DM.

Kolbe, Ino, Zur Geschichte des Deutschen Arbeiter-Esperanto-Bundes in Leipzig

(Westsachsen), Leipzig: Landesverband Sachsen des Deutschen Esperanto-Bundes

e.V., 1996, ISBN 3-00-000530-7, 135 Seiten.

Wells, John C., Linguistische Aspekte der Plansprache Esperanto, aus dem

Esperanto von Günther Becker, Saarbrücken: Saarländischer Esperanto-Bund, 1987,

101 Seiten.

Weitere bibliographische Angaben sind von folgender Stelle erhältlich:

Gesellschaft für Interlinguistik e.V., Otto-Nagel-Str. 110, 12683 Berlin; Tel.:

030-5412633, Fax: 030-5456742; http://www.interlinguistik-gil.de/

[1] Spomenka Štimec, Tibor Sekelj, Pioniro de la dua jarcento, Wien 1989.

[2] Dazu ist wissenswert, daß Ungarisch keine indoeuropäische Sprache ist.

Vielmehr gehört es der finno-ugrischen Sprachfamilie an, deren Sprachen

wesentlich anders aufgebaut sind.

| |

Seit_2007

Since 2007

|